2009年12月21日

医療の標準化で3億7000万円の改善効果

| 病院名 |

大阪府済生会吹田病院 |

設立母体 |

公的病院 |

| エリア |

近畿地方 |

病床数 |

500 |

| 病院名 |

大阪府済生会吹田病院 |

| 設立母体 |

公的病院 |

| エリア |

近畿地方 |

| 病床数 |

500 |

| コンサルティング期間 |

1年間 |

DPCの運用を改善し、医療の標準化に成功することで経営だけではなく、医療の質の改善を果たした例をご紹介しましょう。大阪府吹田市にある大阪府済生会吹田病院が2007年10月から2008年9月にかけて行った改善の成果です。

問題点(コンサルティングの経緯)

DPCを導入するメリットは、医療の質を高める、提供する医療サービスを標準化する、情報の透明化を図るという点にあります。

DPCを導入した後で病院が困ってしまうパターンとしてよくあるのが、この標準化をどのようにして進めていったらいいか、目標はどの地点にもっていったらよいかがわからない、というケースです。

DPCを導入することで、それぞれの医師がどのような診療行為を行っているのか、その中身を細かく確認することが可能になります。そこでふたを開けてみると、同じ疾病の治療法が病院によって、そして医師によって異なるケースがある、と判明するわけです。

しかし、院内の医師達をどのように導いて医療サービスを統一させていったらよいかがわからない。院長の決断力でいち早くDPC導入に踏み切った済生会吹田病院も、このような悩みを抱えていました。

DPCのデータは、適切な整理をすることで初めて、問題点を浮かびあがらせることができます。そこでようやくスタッフ間での話し合いのきっかけができ、病院内に改善のムーブメントが出てくるのです。

GHCでは、国内600件以上のDPC病院のデータを蓄えています。これらの膨大な診療のデータを病院間でベンチマーク分析することによって、病院のカイゼン支援を行っています。

院内の診療内容の不統一を可視化

済生会吹田病院の診療内容は、クリティカルパスは存在していたものの十分な活用がされておらず、医師によって治療内容が異なるケースが散見されていました。

たとえば、同じ病気で同じ手術をするのに、医師Aの手術を受ける人と、医師Bの手術を受ける人では、手術自体は同じ内容ですが、医師Aは術後にレントゲンを撮影し、血液検査を行う。しかし、医師Bはレントゲンも血液検査も行わない。同じ病室で、同じ病気で隣同士に寝ている患者が、異なる治療を受けている状況が存在していたのです。もし患者が同じくらいの年齢で同じ病気なら、医師Bにかかった患者は医師Aにかかった患者をみて、「なぜあの人は術後に検査してもらえて、私はしてもらえないんだろう?」と不安に思うことでしょう。

同じ診療科の先生が異なる診療をしていたわけです。驚くことに、病院という世界では、今までそのような情報が共有されていなかった、医師一人ひとりがブラックボックスだったのです。

自分の病院は意外と珍しいことがわかる

具体的には、診療内容をベンチマーク分析すると、こんなことがわかりました。

たとえば、鼠径ヘルニアという病気の診療内容をベンチマーク分析したところ、全国の病院の平均では、手術後に血液検査をするのは3割くらいであるのに対し、済生会吹田病院では100%実施していました。医師達が全員あたり前だと思っていたやり方が、実はどちらかといえば、全国的にはあまり行われていないことがわかったのです。

このデータ結果をミーティングで医師達にみせ、診療内容一つひとつを検討しました(結論を言うと、済生会吹田病院では、安全性を考え、手術後の経過を把握したいという意見が強かったため、最終的に、コストはかかっても血液検査は続けることに決めました。意図的に全国平均の診療に血液検査を加えた診療としたのですが、医師達があえて血液検査を行う認識を共有していることは意義のあることです)。

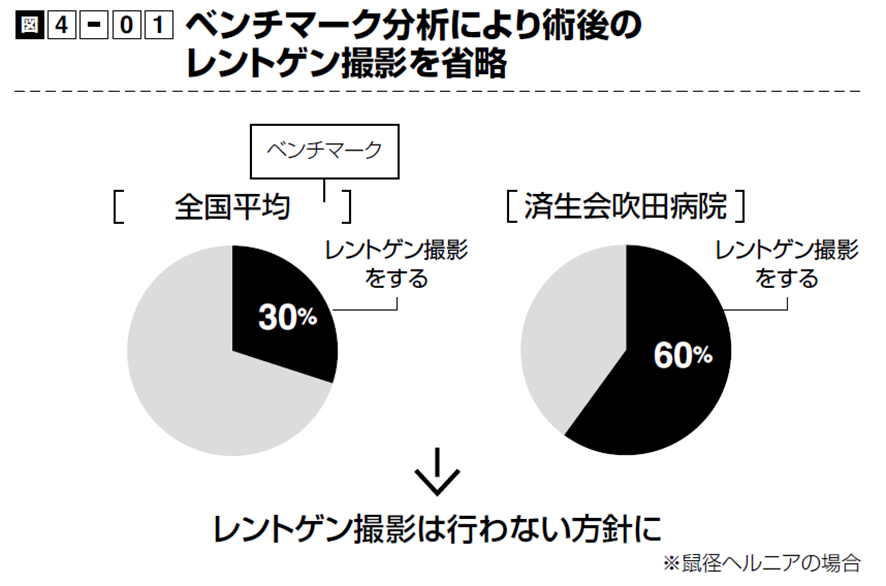

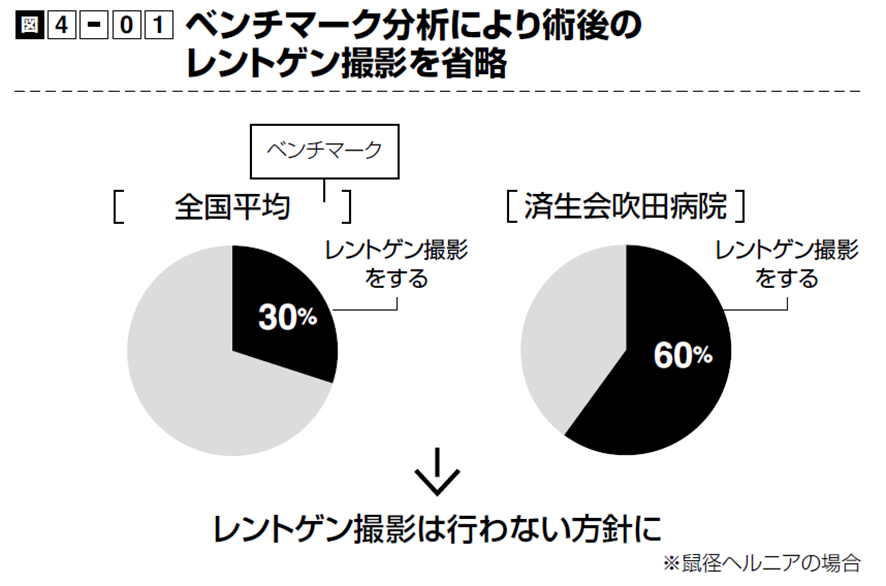

また、手術後のレントゲン撮影は、全国平均では約3割の症例に対して行われていたのに対し、同院では6割の症例に対して行われていることがわかりました。

すると当然、「どうしてだ?」となります。100%撮影している(またはしていない)というのならまだわかるけれど、撮っている患者と撮っていない患者がいるのは不可解です。すると医師達が「あ、私、撮ってます」「あれ、私、撮ってません」と言い出して、お互いに「なんで?」と、意見交換が始まるわけです。

鼠径ヘルニアは外科医にとって、極めて一般的な病気であるので、治療に統一感があると思い込んでいたため、かえって同じ診療科内での診療の違いがみえにくくなっていたという事情があります。数が多くてよくある病気ほど、医師間のばらつきがあるというのは、普通に考えたらおかしなことですね。

ベンチマーク分析により、投薬の期間や種類、検査のする/しない、術後の食事はいつからかなど、様々な場面で他病院との違い、自病院内での不統一がみえてくるのです。

カイゼン効果(1)クリティカルパスの整備でコストダウン

済生会吹田病院では月に1~2回、各診療科を中心に、医師、看護師や理学療法士などの医療スタッフと医事課など事務部門のスタッフを集めて、様々な疾病の治療内容についての報告会を行い、不統一な部分について検討を重ねていきました。やがて、院内にはベンチマークを基にしたクリティカルパスを作成していこうという共通認識が生まれ、1年間で8

0以上のクリティカルパスを見直し、新規作成しました。同院は、こうして診療内容を見直すことで、医療の質をあげると同時に、コストダウンに成功。術後抗生剤の投与の見直しでは、年間換算で約560万円のコスト削減が実現しています。

術後の抗生剤以外に、成人の市中肺炎治療における抗生剤の使い方も見直しました。多くの病院でも同様のことがいえるのですが、肺炎で入院してきた患者に対して、培養の結果が出る前の、最初に投与する抗生剤が統一されていないケースが多々あります。済生会吹田病院でもやはりこうしたケースが見られました。そこで、肺炎に関しても同様に検討を行い、ガイドラインに基づき抗生剤を統一するとともに(図4‒02)、今まで、7日単位の抗生剤の処方をルールにより3日単位にしました。そのことにより、抗生剤の効果を測り、そして、副次的な効果により薬剤費も削減することができました。

| 広報部 |

|

事例やコラム、お役立ち資料などのウェブコンテンツのほか、チラシやパンフレットなどを作成。一般紙や専門誌への寄稿、プレスリリース配信、メディア対応、各種イベント運営などを担当する。

|

すると当然、「どうしてだ?」となります。100%撮影している(またはしていない)というのならまだわかるけれど、撮っている患者と撮っていない患者がいるのは不可解です。すると医師達が「あ、私、撮ってます」「あれ、私、撮ってません」と言い出して、お互いに「なんで?」と、意見交換が始まるわけです。

鼠径ヘルニアは外科医にとって、極めて一般的な病気であるので、治療に統一感があると思い込んでいたため、かえって同じ診療科内での診療の違いがみえにくくなっていたという事情があります。数が多くてよくある病気ほど、医師間のばらつきがあるというのは、普通に考えたらおかしなことですね。

ベンチマーク分析により、投薬の期間や種類、検査のする/しない、術後の食事はいつからかなど、様々な場面で他病院との違い、自病院内での不統一がみえてくるのです。

すると当然、「どうしてだ?」となります。100%撮影している(またはしていない)というのならまだわかるけれど、撮っている患者と撮っていない患者がいるのは不可解です。すると医師達が「あ、私、撮ってます」「あれ、私、撮ってません」と言い出して、お互いに「なんで?」と、意見交換が始まるわけです。

鼠径ヘルニアは外科医にとって、極めて一般的な病気であるので、治療に統一感があると思い込んでいたため、かえって同じ診療科内での診療の違いがみえにくくなっていたという事情があります。数が多くてよくある病気ほど、医師間のばらつきがあるというのは、普通に考えたらおかしなことですね。

ベンチマーク分析により、投薬の期間や種類、検査のする/しない、術後の食事はいつからかなど、様々な場面で他病院との違い、自病院内での不統一がみえてくるのです。