2026年02月09日

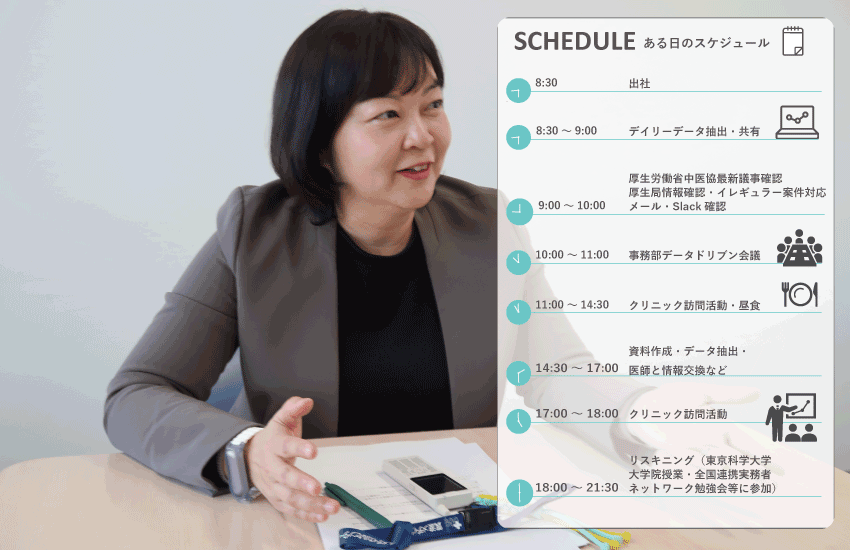

知られざる病院経営の裏舞台にスポットを当てる本企画「「Story」。今回は、公益財団法人 筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院(茨城県つくば市、408床)の地域医療連携課係長を務める小林祥子さん(関連インタビュー『データドリブン集患」で1診療科5000万円超増収、見える化で院内外の医療改革を推進』参照)。

「でも…」

院内で誰かがこの言葉を口にするたびに、小林さんの心はざわつきます。経営改善の取り組みに向けて、あと一歩を踏み出す機会になるのか、あるいはその機会が失われるのか、その明暗が分かれる瞬間であることが多いからです。

小林さんが所属する地域医療連携課は、周辺クリニックなど外部の医療機関から患者を集める「前方連携(紹介)」、つまり地域医療機関が病院に適切なタイミングで患者を紹介できるようにする部署。入職から3年間は周辺クリニックからの電話受付などを行い、その後は同院の地域医療連携を指揮する堀田健一事務専門部長兼地域医療連携課長の後任と期待され、周辺クリニックへの訪問活動がメインになりました。小林さんは訪問活動を始めた当時のことを振り返ります。

「堀田さんは医薬情報担当者(MR)として15年、病院で営業として20年、合計35年の営業経験がある方。さまざまな周辺クリニックの医師の懐に入り込み、『なんでそんなことまで知っているの?』ということばかり。すぐに『これは引き継げないな…』と悟りました(笑)そんな大きな壁にあたってもがいている時にたどり着いたのが、データ活用です」

経験や勘で勝てないのなら、データを駆使して「ここ最近、このクリニックからの紹介患者が減ってきた」など、より優先度の高い訪問先をあぶり出し、対策を練れば良い。簡単に地域連携分析ができる「病院ダッシュボードχ(カイ)」を導入する以前は、地域連携の結果を示す紹介・逆紹介のデータと入院医療の診療プロセスを示すDPCデータを用いて、手作業でデータ集計、分析を試みる日々が続きました。小林さんはもがき苦しみながらも、徐々に堀田氏とは違うアプローチで地域連携を推進する方向性を見出していきました。

その一方で地域連携の仕事をすればするほど、自身が経営改善にもっと貢献するには知識と経験が圧倒的に足りないとの思いを募らせていきます。そこで世界トップレベルの研究を行う「国際卓越研究大学」にも認定された東京科学大学の大学院医歯学総合研究科 病院経営人材養成コースで病院経営を一から学び直すことにしました。ここでは知識だけではなく、考え方やネットワーク構築が非常に大きな糧となりました。

環境社会医歯学講座 医療政策情報学分野の伏見清秀教授からは直接、診療情報分析手法を学びました。厚生労働省保険局の林修一郎医療課長による診療報酬のあり方についての講義でも積極的に質問。東京科学大学病院の藤井靖久病院長の講義を受け、また藤井先生や経営層へプレゼンするワークショップを複数回経験しました。厚生労働省、東京科学大学病院、山梨大学医学部附属病院、大阪大学医学部附属病院、東京都立病院機構などから成る同期ネットワークからも大きな刺激を受け、視野がガラリと変りました。

「筑波メディカルセンター病院の地域医療連携課という一つの視点だけではなく、『他院だったら?』『国立病院だったら?』『厚生労働省だったら病院にどう動いて欲しい?』『コンサルタントだったら目の前の課題にどう向き合う?』など、課題解決に向けてさまざまな立場を行き来しながら多角的な視点で検討する癖を身に付けるきっかけになりました」

東京科学大学での学びを得て、組織横断的に経営改善に向けた検討を行う「事務部データドリブン会議」を院内に提案。組織横断的に課題を発見、共有し合うことで、よりタイムリーに組織的な改善活動を推進できるようになりました。整形外科の集患活動においては、一診療科で5000万円超の増収効果を達成。「組織横断的」「データ共有」の考えをさらに院内へ浸透させるため、電子カルテのトップ画面や院内のイントラネットを通じて日々、重要な経営指標の情報を発信する体制を整備しました。「予算ゼロ」の取り組みながら、病床稼働率は導入前の約75%から90%へと大幅に改善しました(詳細は『「データドリブン集患」で1診療科5000万円超増収、見える化で院内外の医療改革を推進』参照)。

地域連携の担当者たちに向けた勉強会「全国連携実務者ネットワーク」にも参加。2025年からは理事に就任し、講演活動や寄稿等での情報発信にも積極的にたずさわっています。全国の連携室の仲間たちと即座に情報交換できるようにもなりました。

病院事務として院内外で精力的に活動する小林さんですが、元々は医療ではなく、教師として教育の仕事にたずさわることを目指していました。

「当時は教員採用試験の倍率がピークの時期で、残念ながら教師になる夢は叶いませんでした。そこで教師になる道を探りながら、東京大学医科学研究所附属病院の「治療ベクター開発室」の21世紀COE事務補佐員(参考ページはこちら)を始めたのですが、思いの外、医療にかかわる仕事が面白くなってしまい、今に至っています」

小林さんが教師を目指そうと思ったのは、小学生だったある日のこと。下校していた当時の小林さんは、禁止されている「買食い」をしている生徒を見かけました。いけないことだと思いながらも、かかわりたくないと考えた小林さんは見て見ぬふりをして通り過ぎようと思いました。すると、その光景を見ていた教師に、小林さんが注意されたのです。

「最初は『どういうこと?なぜ、わたしなの?』と思いました。ただ、しばらくして、『君ならできるだろう?』ということを伝えたかったのだろうと思い至り、この時の先生からのご指摘は、ずっとわたしの中で生き続けています。それから、『ずっと人に影響を与え続けられる教師ってすごいな』という気持ちが膨らみ、教師になりたいと思うようになりました」

小林さんは医療の世界に入り、教師になりたかった当時と変わらない感覚と、その当時はなかった違和感を抱いています。

当時と変わらない感覚は、「誰かの背中を押してあげたい」という空気感です。医療にたずさわる人の多くは、「患者を救いたい」「患者の支えになりたい」という献身的な精神にあふれています。この精神は「子どもの成長を支えたい」と考える教師を目指していた小林さんには、ごく身近に感じてきた共通感覚です。

一方、違和感を抱くのは、専門分化の壁です。病院は医師や看護師、事務職など多職種がそれぞれの専門性を用いて働くスペシャリスト集団です。医療は専門性なくして成り立ちませんが、それぞれがそれぞれの専門性を尊重するあまり、「専門外のことはしなくても良い」「目の前のことをすれば十分」という壁の硬直化を招いているのではないか。そのことが、業務改善など現状から一歩踏み出す勇気を、「でも…」という言葉でストップをかけているのではないか――。小林さんはそう危惧しています。

本来であれば、患者の背中を押す精神にあふれる病院職員たちが、専門分化の壁を超えて、より良い医療を提供するための一歩を踏み出すにはどうすればいいのか。小林さんは経営改善を推進する上で、次の3つを大切にしています。

一つ目は、「最初のペンギン」になること。新しい何かを始めたり、今ある何かを変えたりする勇気を出すには、率先して誰かが天敵がいるかもしれない大海に飛び込まなければ、次に続くペンギンが現れません。次に大切なことは、プラス思考の人とタッグを組むこと。何事も突破口を開くには、よく言えば楽観的に、最後まで明るい未来を信じてともに突き進める仲間が必要です。最後に、自分の壁を作らないこと。「地域医療連携課だからここまで」のような制限を作ることは、自責から他責へと大きく舵を切る行為で、実質的に責任者不在のプロジェクトになりがち。他責、無関心、見て見ぬふり――。当事者意識の低下を招く行為は、人が成長する機会も奪います。

「君ならできるだろう?」

かつての恩師の心の声を支えに、教育ではなく医療に活躍の場を見出した小林さんは、より良い医療を提供するため一歩踏み出そうとする病院職員の背中を、今日もそっと押し続けています。

| 広報部 | |

| 事例やコラム、お役立ち資料などのウェブコンテンツのほか、チラシやパンフレットなどを作成。一般紙や専門誌への寄稿、プレスリリース配信、メディア対応、各種イベント運営などを担当する。 |

Copyright 2022 GLOBAL HEALTH CONSULTING All rights reserved.