2023年06月05日

近年、医療界で注目を集める「SDM」という言葉をご存知ですか。

SDMは「Shared decision-making in medicine(シェアード・ディシジョン・メイキング)」の略語で、医療における医療者と患者による「協働的意思決定」を意味します。昨今の「患者中心医療」を支える重要な概念の一つで、長期入院や過剰投薬など不必要な医療を最適化する決定打としても期待されています。

本記事では、花粉症が猛威を振るった2023年2月に岸田文雄首相が日帰り手術を行ったことで注目された「慢性副鼻腔炎(蓄膿症)」のデータ分析結果を導入に、SDMの概念や誕生の背景、患者中心の最適な医療のあり方について考えます。

Contents

岸田首相が日帰り手術を受けた慢性副鼻腔炎に注目が集まった背景には、スギ花粉の飛散量が例年を大きく上回っていた時期であったこと、異例の国会開会中に国家元首である首相が手術を受けたことなどが挙げられるかと思います。

一方、医療界に身を置く筆者が着目したのは、「日帰り手術」だったことと、2月11日の術後わずか2日の13日には公務復帰したという点です(参考『2023年2月11日に岸田首相が慢性副鼻腔炎の日帰り手術を実施』 ※2023年5月29日時点リンク先あり)。

日帰り手術は、国内ではあまり耳慣れない言葉かもしれませんが、海外では一般的な手術として多くの症例で普及しています。例えば、高齢者に多い白内障の日帰り手術は、国内では約4割の一方、欧米諸国の大半は9割という状況です(参考『【衝撃スライド】欧米では当たり前の「日帰り手術」、日本で普及しない理由』)。

手元に欧米諸国における慢性副鼻腔炎の日帰り手術状況のデータはないのですが、米国の著名な急性期病院、ニューヨーク大学ランゴーン・ヘルス病院のホームページを見ると、「Endoscopic sinus surgery typically takes about two hours and does not require an overnight hospital stay(内視鏡的の手術は通常約2時間かかり、一晩の入院は必要ない)」との説明があります(詳細はホームページ)。米国屈指の総合大学医療センター、クリーブランド・クリニックのホームページでも、術後について「You’ll spend some time in a recovery room so your healthcare provider can monitor your condition(医療提供者の監視の下、しばらく時間を回復室で過ごします)」とあり、日帰り手術は一般的に行われていると考えて良さそうです(詳細はホームページ)。

日本ではどうでしょうか。医療ビッグデータを用いて見ていきます。

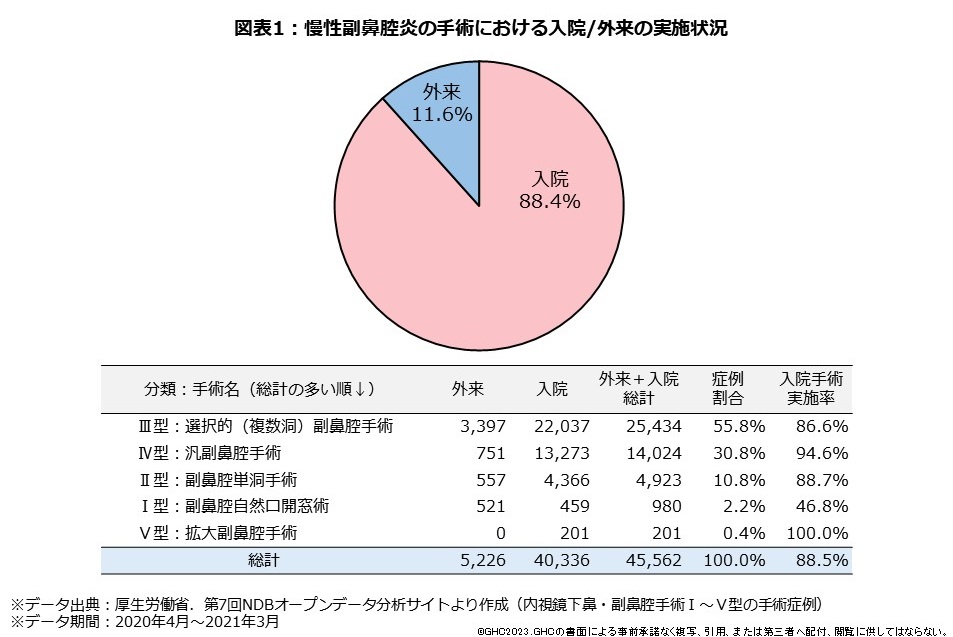

厚労省がホームページで公開している医療ビッグデータ「NDBオープンデータ」(内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅰ~Ⅴ型の手術症例を集計、データ期間は2020年4月~2021年3月)を用いて分析した結果、内視鏡下での副鼻腔への日帰り手術は、11.6%と約1割であることが分かりました(図表1)。白内障の4割よりも低いという状況です。

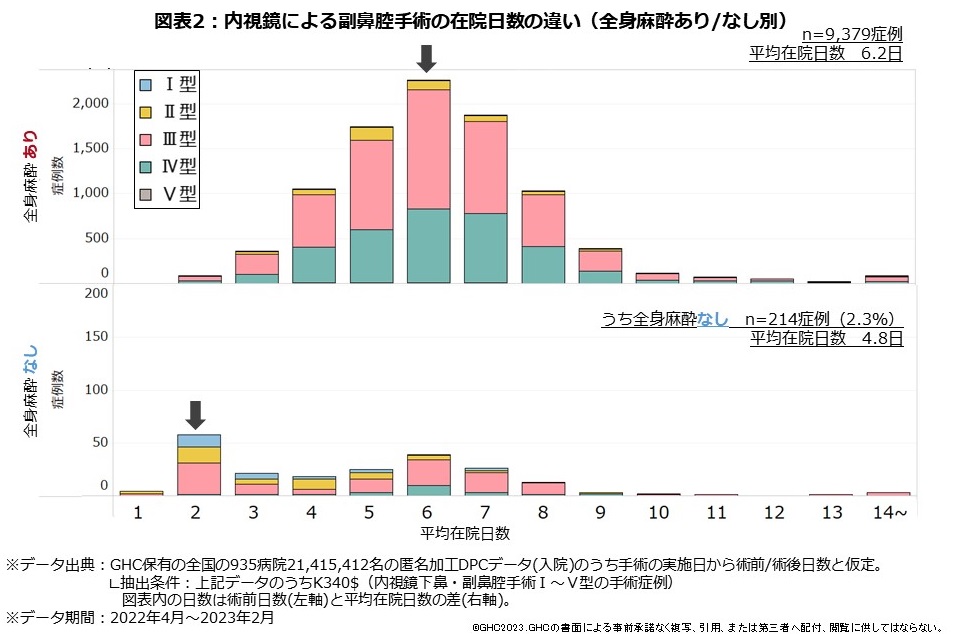

続いて慢性副鼻腔炎の平均在院日数はどうか。この情報はNDBオープンデータでは分からないため、当社が保有する医療ビッグデータ、全国の935病院、2141万5412人の匿名加工がなされたDPCデータを分析しました(図表2)。

分析結果によると、岸田首相の症例と同じ低侵襲の内視鏡による副鼻腔炎手術(全身麻酔あり)の平均在院日数は6.2日でした。全身麻酔なしの症例でも平均在院日数は4.8日です。このデータを見る限り、国内の副鼻腔炎手術の平均在院日数は、ニューヨーク大学ランゴーン・ヘルス病院が説明する「does not require an overnight hospital stay(一晩の入院は必要ない)」とかけ離れている印象を受けます。

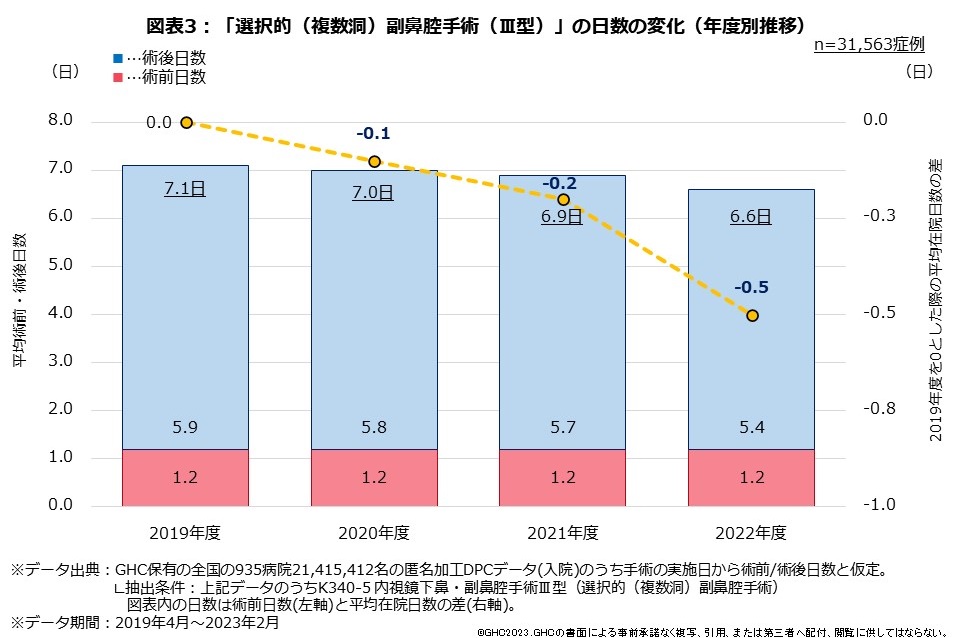

ただ、慢性副鼻腔炎の近年の状況を見ると、在院日数は年々、短縮傾向にあります(図表3)。術前日数は1.2日と変化はありませんが、術後日数は3年で0.5日の短縮が見られます。

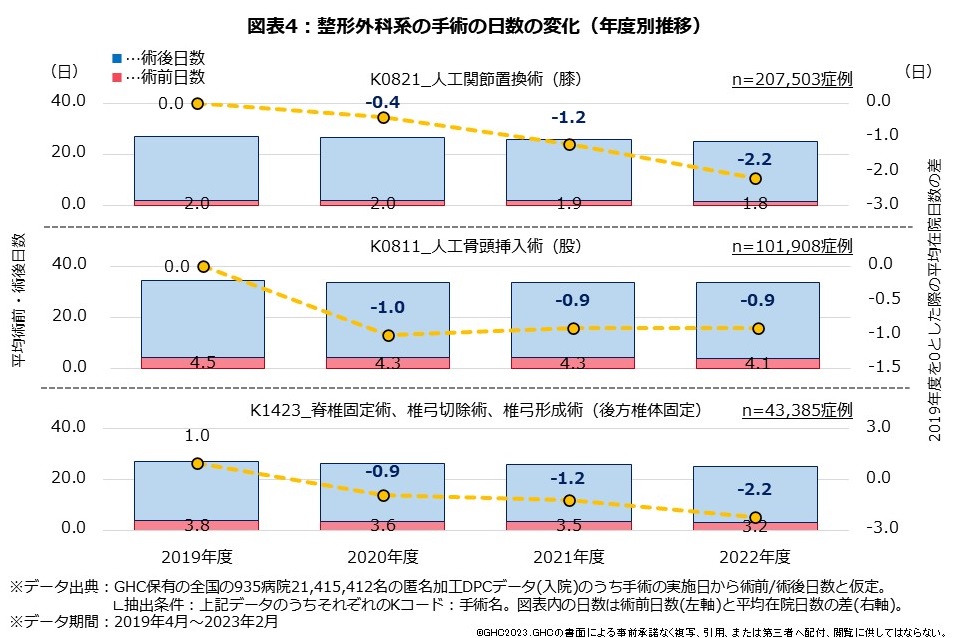

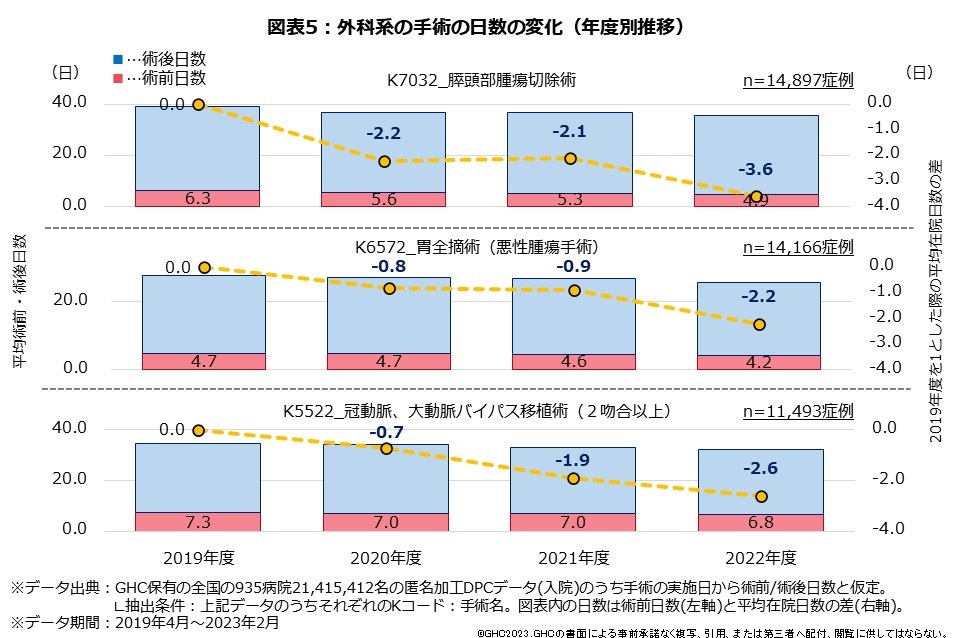

在院日数の短縮傾向は、慢性副鼻腔炎だけではありません。例えば、比較的症例数が多い整形外科系および外科系の手術は、各手術で術前・術後日数ともに短縮が見られます(図表4、5)。

国内の平均在院日数短縮の背景には、年を追うごとに厳格化される診療報酬改定などを通じた政策誘導があります。データの対象期間が新型コロナウイルス感染拡大期の前後であるため、その影響もあるでしょう。ただ、国はコロナ以前から膨張し続ける医療費削減を重要施策の一つと位置づけ、全国の病院に対して医療提供体制のさらなる最適化を求めてきました。医療の質を担保しつつ経営効率を高められるクリニカルパスの活用やPFM(Patient Flow Management=入退院支援)などの経営努力も幅広い病院で行われています。

ただ、こうした経営努力だけでは限界もあります。病院数に対して医師や看護師などの医療資源が圧倒的に少ない「低密度医療」にある日本の医療提供体制において、そもそも医療の質の担保と経営の効率化を両立させることは難しく、できる病院とできない病院の差もあり、バラつきもあります(詳細は『「病床逼迫のなぜ」示す深刻な専門医配置のミスマッチ』『【序章全文公開】コロナ禍のデータが暴いた医療資源の「分散」』参照)。

上記の平均在院日数の微減推移のデータは、低密度医療の厳しい経営環境の中で、懸命に経営努力を続ける病院の現状を示しているのではないでしょうか。

一方、国の借金が増え続けている財政難の状況を考えると、病院の経営努力を促す政策誘導に加えて、別の観点からの施策も欲しいところです。そこでここ最近、改めて「医療の最適化」という観点から注目を集めているのが、SDMなのです。

SDMは、患者と医療従事者が共同で最適な治療法を選択することを目的とした医療アプローチのことです。SDMは概念化と可視化研究が進み、日本語で患者および医療従事者の双方向が使用できるペアの評価指標「SDM-Q-9/SDM-Q-Doc」は30言語以上に翻訳されており、世界中の医療現場で取り入れられているアプローチの一つになっています(詳細は国立長寿医療研究センターのホームページ)。

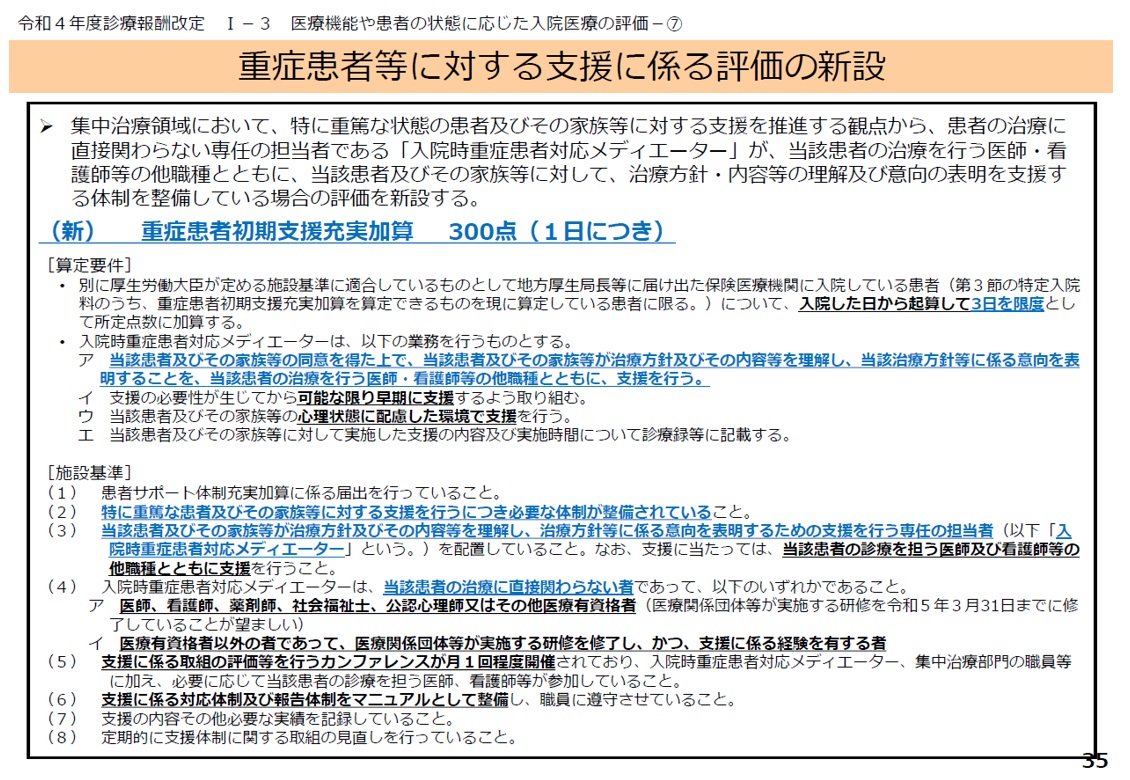

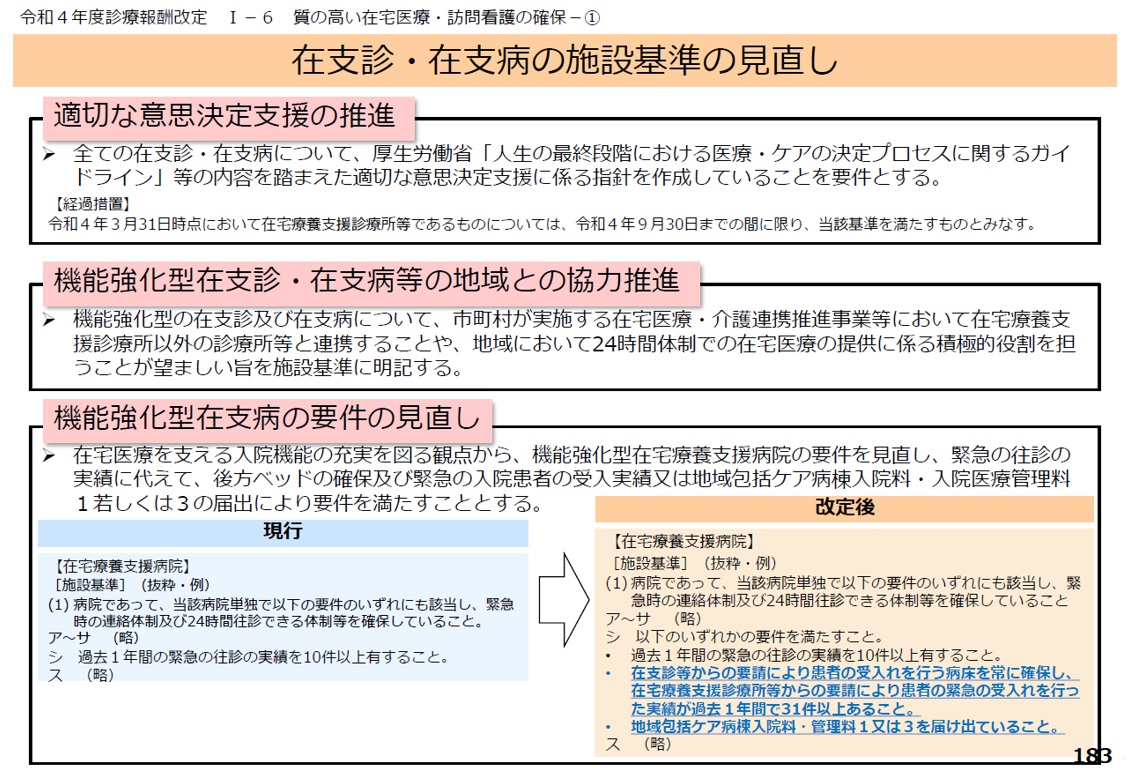

国内でも2022年度診療報酬改定で、患者と医療従事者の対話を仲介する「医療メディエーター」の活用を評価する「重症患者初期支援充実加算」が新設されたり、最適な意思決定支援に係わる指針の作成を在宅療養支援病院の新たな要件に加えたりするなど、SDMの流れを汲んだ取り組みが始まっています(以下資料参照)。

SDMが注目される背景にあるのは、「患者中心の医療」への関心が高まっているからだと考えています。

医療従事者が常に最善の判断ができるとは限りません。例えば、血液検査の項目をどうするかなど、医療の専門的な知識なしには判断できないことは医療従事者に任せるべきです。一方、入院するか否か、手術するか否かなどいくつかの今後の選択肢があるような場面では、医療従事者からしっかりと話を聞いた上で、患者が意思決定をすべきです。

ただ、これまで「お医者様が言っているから間違いない」「専門的なことは分からないので全部任せる」と考える患者も少なくなかったのではないでしょうか。いわゆる情報の非対称性を背景にし、「お任せ・お任され医療」がまん延して、患者は自ら本当に望んでいることを置き去りにしてはいないでしょうか。さらには効率的な医療提供は二の次三の次と考えられ、医療従事者が最も着目する「安全性」の観点だけを過剰に重視してしまう。そういった背景が平均在院日数を高めてしまっているという側面を否定できないケースもあると考えています。

医療提供体制の最適化について、国や医療従事者たちの懸命な努力だけですべてを進めていくのは現実的に難しいでしょう。もう一人のステークホルダーであり、その恩恵を受ける受益者である患者の参画や自らの努力も重要です。そのためには「お任せ医療」からの脱却を目指す患者の意識向上も大切ですが、「お任され医療」に甘んじてしまっている医療従事者の意識改革も欠かせません。

SDMが注目を集め始めている今、改めて患者側と医療従事者側で在院日数や入院中の過ごし方、退院後の支援についてのイメージの共有が必要ではないでしょうか。患者中心の最適な医療を実現するためには、経営努力による医療の効率化に加えて、患者の声にしっかりと耳を傾けるSDM(協働的意思決定)が、今後の医療提供および医療経営の鍵になると考えます。

| 広報部 | |

| 事例やコラム、お役立ち資料などのウェブコンテンツのほか、チラシやパンフレットなどを作成。一般紙や専門誌への寄稿、プレスリリース配信、メディア対応、各種イベント運営などを担当する。 |

Copyright 2022 GLOBAL HEALTH CONSULTING All rights reserved.