-

Services

Hospital Management - Consulting Services

Publications

- Our Consultants

- Case Studies

- About Us

-

2025年11月04日

| 病院名 | 聖マリア病院 | 設立母体 | 民間病院 |

|---|---|---|---|

| エリア | 九州地方 | 病床数 | 1097 |

| 病院名 | 聖マリア病院 |

|---|---|

| 設立母体 | 民間病院 |

| エリア | 九州地方 |

| 病床数 | 1097 |

| コンサルティング期間 | 2017年度~ |

| Hospital Management - Consulting Services |

|---|

カトリックの愛の精神による保健、医療、福祉、および教育を実践する社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院(福岡県久留米市、谷口雅彦病院長、42診療科、1097床)。カトリックの愛の精神を理念とした地域医療のさらなる推進のため、より強固な経営基盤の確立を目指し、グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(GHC)のコンサルティングサービスである「マネジメント人財の育成支援」を2024年11月からスタート。開始1年足らずで4578万円+αの収益改善効果が確定しました。同院の理事長室 室長 副理事長付である塚本卓氏(以下写真右から2番目)に人財育成研修を導入した背景や経緯、具体的な導入効果や実践事例などについてお聞きしました(聞き手はGHCコンサルティング部門コンサルタントの神尾康介※以下写真右)。

――当社のコンサルティングを導入される前にあった経営課題や背景、経緯などについて教えて下さい。

当院は1953年の開設以来、カトリックの「愛の精神」、すなわち「主イエズス・キリストの限りない愛のもとに、常に弱い人々のもとに行き、常に弱い人々と共に歩むこと」を基本理念に掲げ、保健・医療・福祉・教育の実践に取り組んでまいりました。そのため、当院では断らない医療、地域貢献を第一に考えた医療を、誰にでも等しく提供することを何よりも大切にしてきました。

塚本氏

2023年に「病院ダッシュボードχ(カイ)」を導入(2017年に前身の「病院ダッシュボード」も導入)したことなどもあり、経営改善に必要な診療データをいつでも引き出せる環境にはありました。ただ、そのデータを活用して、医療現場が納得するような改善提案を行うというところまでには至っていなかったのが課題でした。

私自身、長年医療ソーシャルワーカー(MSW)として医療現場で働いていたこともあり、医療職は「患者さんのために」、何よりも診療やケアが最優先されることは十二分に理解しています。また、日々の診療・業務が忙しく、診療プロセスや業務フローを他の医療機関と比較する機会も得づらいことから、「経営を改善するために何かを変えていこう」というところには行き着きづらいものです。こうした状況の中で、経営を少しでも良い方向へと導くためには、確かなデータに基づき、ベンチマーク分析を活用した改善策を、医師をはじめとした医療職が納得できる形で提案することが求められます。つまり、医療現場に深く入り込み、現場を理解しながら提案できる人財が必要だったのです。

――当社コンサルティングサービス「マネジメント人財の育成支援」を導入する決め手は何だったのでしょうか。また、人財育成の組織体制について教えて下さい。

「病院ダッシュボードχ」をすでに導入していた経緯もあり、当初からGHCへの依頼を前向きに検討していました。検討を進める中では、親しい病院関係者からの口コミや、GHCのホームページに掲載されている数多くの導入事例が大いに参考になりました(事例紹介はこちら)。掲載されている事例を詳しく読み進めると、当院と同様に大規模病院との関わりが多く、いずれも非常に優れた取り組みばかりであることが分かりました(『KPIマネジメントの導入で増収効果1億円、成果につながる「ツール」「組織」「人財育成」活用方法』参照)。これらの情報が導入を後押ししてくれたと感じています。

「病院ダッシュボードχ」のTOP画面。主要な経営指標

当院の経営改善体制は現状、大きく2つの組織で推進しています。一つは、法人全体の経営を統括する法人管理事務部門で、総務企画部10数名や私が所属する理事長室が担当しています。もう一つが聖マリア病院の事務部門で、事務長を含む10数名がそれぞれの分野を担当しているという状況です。また、2026年度からは組織横断的に経営改善を推進するチームを編成する予定です。

こうした中で人財育成研修に関しては、若手に取りまとめを任せるという組織の方針の下、私がその役割を任せていただくことになりました。当初はかなりチャレンジングな人選であると感じましたが、今では非常にやりがいを感じています。

まず取り組んだのは人選です。直接的な人選は各部門の責任者にお願いしたのですが、どのような人を育てるべきか、どのような人財であれば各部門の責任者を支えられると考えられるのかを明文化し、30~40代で主任か課長クラスの若手を選出していただくようお願いしました。説明は各部門に直接出向き、人財育成の趣旨と狙いを部門ごとに丁寧に話して回りました。

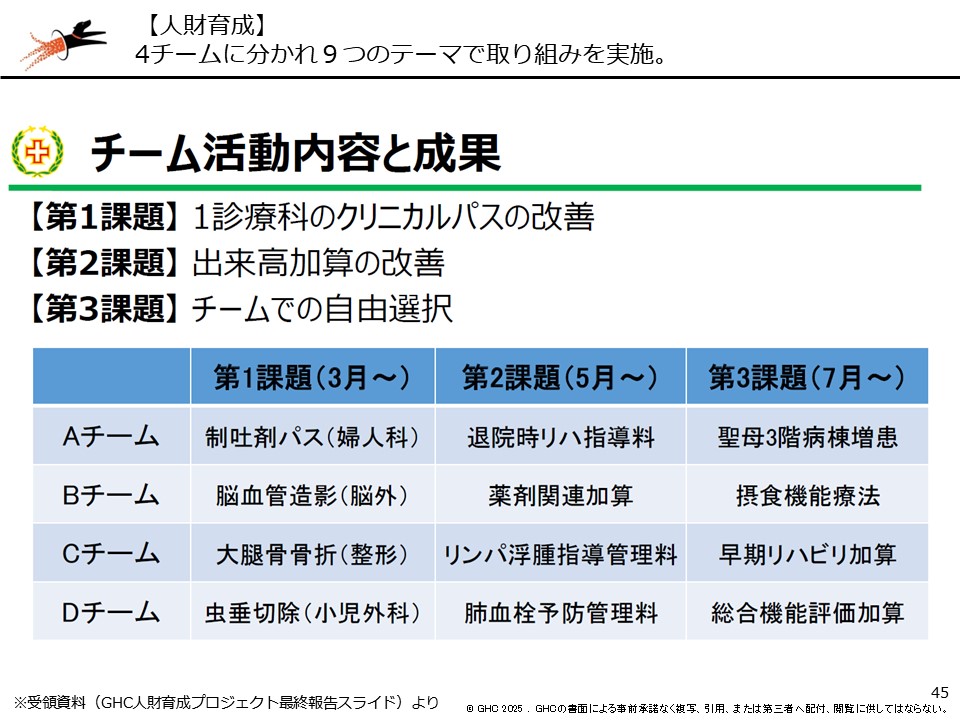

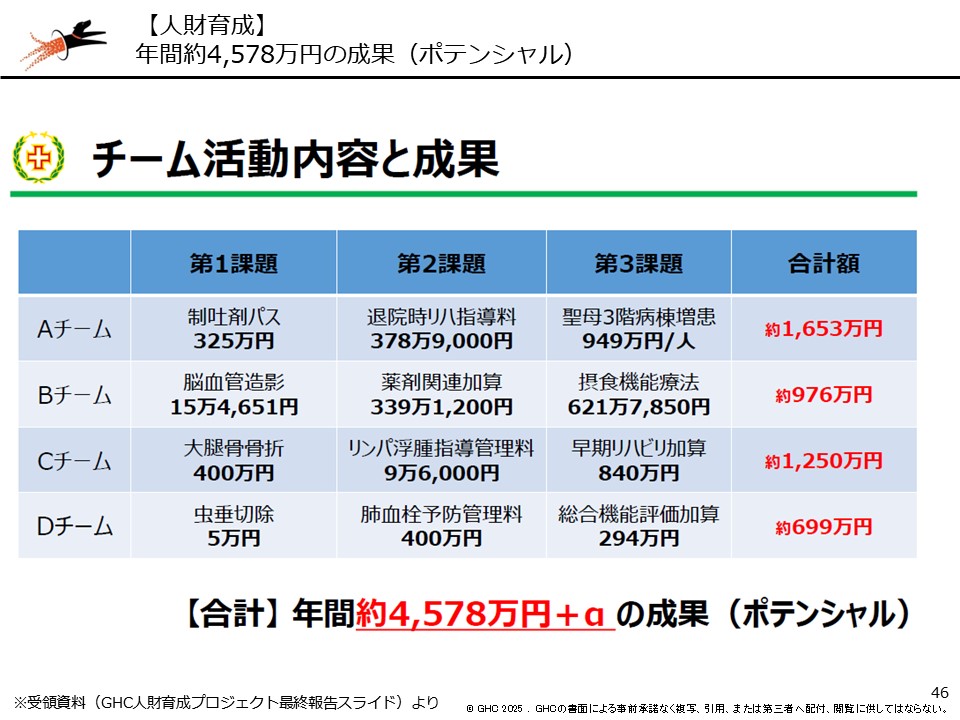

選出された経営改善メンバーから成る体制ですが、担当コンサルタントの冨吉(則行)さんの助言もあり、GHCの過去のクライアント成功事例に倣って我々も少人数の複数チームでの展開とし、各チームは多職種のメンバーで構成されるという体制にしました。具体的にはA、B、C、Dの4チームとして、月1回訪問によるGHCの研修を軸に1年間、3期に分けて座学から実際の改善活動までを、多職種それぞれの知識を補い合いながら推進しました(詳細は以下の図表参照)。

――当社コンサルティングサービスはどうでしたか。「成果が出る」と手応えを感じた事例があれば教えて下さい。

研修を通してメンバーそれぞれの視野が広がったと実感しています。当院は1000床を超える大規模病院なので、やはり小さなことでさえ何かを変えるには大きな労力を要し、変革のしづらさを感じることが多々ありました。ただ、研修を通じて多職種で議論しながらメンバーの考えを資料にまとめ、その資料を現場に持ち込み、現場と押したり引いたりのやり取りをする中で、「自分たちが動いて変わった」という実感をいくつも得られたことから、経営改善のメンバーそろって「たとえ大きい組織であっても変えることはできる」という思考に変わっていったと感じています。

人財育成研修一期生の皆様

最初のターニングポイントとして印象深かったのは、私も加わったAチームで行った婦人科の抗がん剤治療のクリニカルパス改善です。最初は、あるパスの抗がん剤と制吐剤が比較的高額だったので、これらをまとめて変更できないかという提案を行いましたが、現場からすぐに「難しい」と言われてしまい、一旦は引き下がらざるを得ませんでした。それから改めて「なぜ難しいのか」をメンバーでデータを確認したり、医療現場へヒアリングしたりしつつ、議論を深めていきました。すると、変更を提案した薬は最近変えたばかりだったことや、その理由の一つに薬の調整に手間がかかるため現場スタッフの業務負担が大きいことなどがあると分かりました。そこで一部業務を看護師から薬剤師へタスクシフトしつつ、抗がん剤の切り替えは撤回し、制吐剤のみ変更する提案にしたのです。すると診療部長から「その制吐剤を変えるならほかのパスも変えられるのではないか」と逆提案され、狙っていたパス以外でも該当する制吐剤を変更し、思った以上の大きな成果ができました(以下図表参照)。

もう一つ印象深かったのは、「障害者病棟(聖母3階病棟)の増患施策」です。これはGHCの研修で冨吉さんから「ICUの病床稼働率を上げることが収益改善には重要」との言葉をヒントに、病院全体の病床の使い方を改善したいと考えたことがきっかけです。どうすれば院内全体の病床稼働率を上げられるのかを検討する中で、空床が目立つ障害者病棟の活用に着目しました。以前に当院のMSWとして退院調整をしていた経験から、院内に障害者病棟の対象患者さんは一定数存在することは把握していましたが、そもそも障害者病棟の医師や看護師に受け入れてもらえるのか、お願いするとしたらどう伝えるのかなど、チームの中でもさまざまな立場からさまざまな意見が出ました。それでもしっかりと必要な情報を集めて、院内紹介フローや体制を整備することで、障害者病棟の病床稼働率向上に繋がりました。この取り組みだけで、今回の個々のプロジェクトで最も大きな成果である年間1000万円近くの増収効果となりましたが、それ以上に大きかったのは、患者さんが病態に応じた適切な環境で療養ができる体制を整えることができたことだと思います。

――大きな組織の中での変化が難しいとお感じの中で、これだけの成果を出されたのは素晴らしいですね。最後に当社のコンサルティングサービスの評価や今後に期待することがあれば一言お願いします。

やはりGHCのコンサルタントの方々は、全国のさまざまな病院をご支援されているので、非常に多くの事例やノウハウをご存知だなと実感しました。経営に関する多種多様な相談をしても、引き出しが広いので「他の病院ではこうしたら成功しました」というような具体的で有益な情報を随時、教えていただくことができました。「病院ダッシュボードχ」も使ってきていましたが、自分たちだけでは気付けないデータの見方やそこから導かれる課題について知るきっかけにもなりました。

聖マリア病院の外観

今回の人財育成では大きな成果を残して終えることができましたが、今後は新たなメンバーによる第二期の人財育成がスタートします。我々は一期生として、二期生・三期生と次の世代を育て続け、経営を支える人財が途切れないように関わっていきたいと思います。やはり経営で最も重要な要素は「人」です。これからは生成AIの活用で、データはこれまで以上に簡単に扱えるようになるでしょう。ただ、結局それを活かすのも、現場を動かすのも「人」であり、今後は「誰がどういう問題意識を持ったのか」、「誰が何を言ったのか」ということに価値を感じ、注目されるようになると思います。人財育成支援を通じて育った経営人財が、現場や経営層からの信頼を得て活躍できるように支えていくこと。それが、今の自分に課された最大のミッションだと考えています。

GHCのコンサルタントには、引き続きその広い引き出しでさまざまな視点、知識、ノウハウを教えていただきながら、一緒に伴走していってもらいたいと思います。

――本日はお忙しい中ありがとうございました。

| 冨吉 則行(とみよし・のりゆき) | |

|

コンサルティング部門シニアマネジャー。早稲田大学社会科学部卒業。日系製薬会社を経て、GHC入社。DPC分析、人財育成トレーニング、病床戦略支援、コスト削減、看護部改善支援などを得意とする。多数の医療機関のコンサルティングを行うほか、GHCが主催するセミナー、「病院ダッシュボードΧ」の設計、マーケティングを担当。若手コンサルタントの育成にも従事する。 |

| 神尾 康介(かみお・こうすけ) | |

|

コンサルティング部門アシスタントマネジャー。金沢大学医薬保健学総合研究科保健学博士前期課程卒業。理学療法士、医療経営士。訪問看護の経験からマーケット分析・地域連携支援などを得意とし、リハビリテーション経験を活かしたリハビリテーション室の改善提案などを行う。 |

Copyright 2022 GLOBAL HEALTH CONSULTING All rights reserved.