2025.09.03

がん医療の均てん化を目指し、全国の約45%のがん診療連携拠点病院等で構成される「Cancer Quality Initiative(CQI)研究会」(代表世話人:藤 也寸志(とう・やすし)=九州がんセンター名誉院長)の第17回総会が2025年8月30日、東京都内の会場およびオンラインの2つの参加形式で開催されました(CQI研究会の紹介ページはこちら)。今回は過去最高の132病院180人が参加。すべてのがん診療連携拠点病院等が各診療体制や実績を国に報告する「現況報告書」をまとめたデータについて、国内初となる分析結果が報告されました。

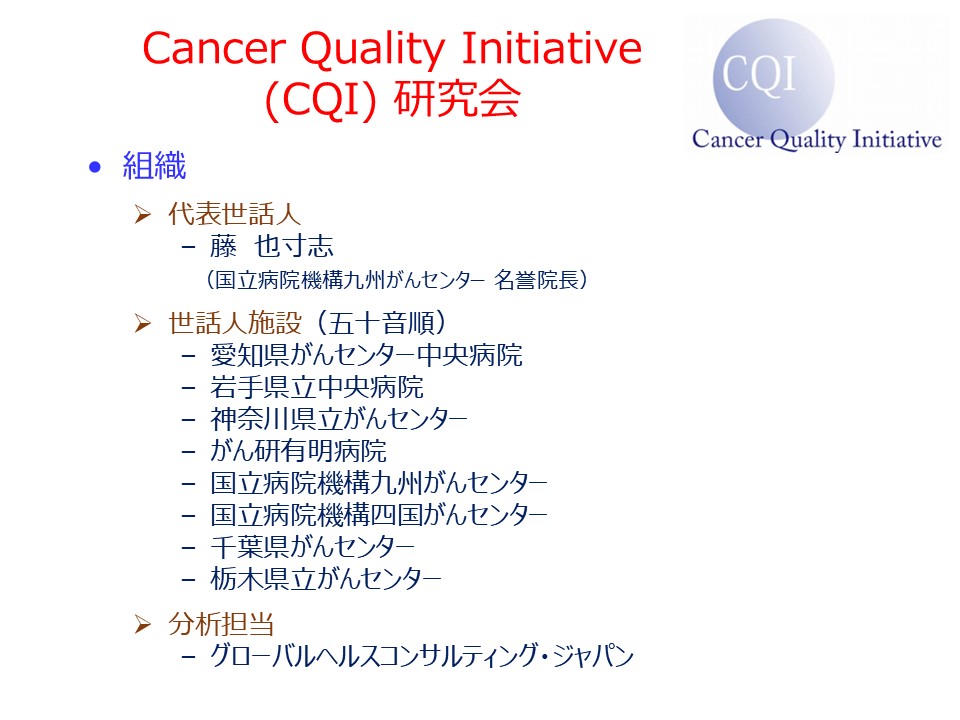

CQI研究会は、がん医療の質向上を目指す有志病院(栃木県立がんセンター、千葉県がんセンター、神奈川県立がんセンター、愛知県がんセンター、四国がんセンター)が2007年に設立(後に岩手県立中央病院、九州がんセンター、がん研有明病院が加わり現在は8病院の代表者が世話人。以下参照)。DPCデータに基づく参加病院の診療内容・実績などのデータを実名で比較分析し、その結果を各病院の医療現場へフィードバックすることで、がん医療の質向上を目指す研究会です。

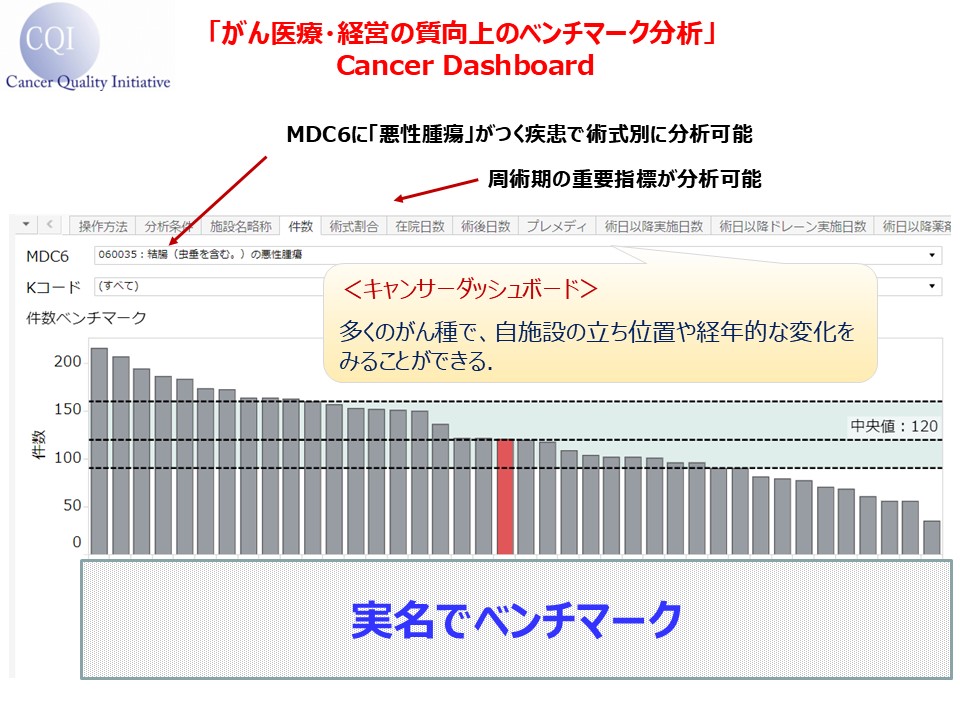

また、会員にはがん診療内容の分析ツール「Cancer Dashboard」が無償提供されます(「Cancer Dashboard」の詳細はこちら)。会員は「Cancer Dashboard」を用いることで、自院はもちろん気になる他病院のがん診療内容を実名で知ることができ、医療や経営の改善活動に活用することができます(以下参照)。分析および分析ツール提供はグローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(GHC)が担当しています。

第17回CQI研究会総会は、新代表世話人に藤氏、新たな世話人病院にがん研有明病院を迎えた新体制で開催する初めての総会になります。プログラムも新たな試みを多数盛り込み、(1)「現況報告書」に基づいた分析、(2)入院での抗がん剤治療分析、(3)入院でのがん治療(胃がん、前立線がん、肺がん)の経年変化分析――の大きく3つをテーマに、各種データ分析の結果が報告されました。

「現況報告書」に基づいた分析のテーマでは、藤氏が「がん診療連携拠点病院の現況報告の検討と今後のがん診療提供体制や評価のあり方について」と題して講演しました。

現況報告書は、各がん診療連携拠点病院等が、その指定要件について公開されることを前提として厚生労働大臣に毎年提出する各々の診療体制や実績などのデータです。がん診療連携拠点病院等の新規指定や指定更新などの審議に用いられています。現況報告書のデータは、国立がん研究センターが運営する「がん情報サービス」で公表されていましたが、2024年からそのデータが解析可能な形式で公表されるようになりました(詳細はこちら)。

これを受けてこのほど、全国のがん診療連携拠点病院等の現況報告書のデータを分析。(1)各病院のがん診療体制について、(2)現況報告書データとGHCが保有するDPCデータを組み合わせた加算算定状況、(3)がん診療機能・レベルの定量化によるがん診療連携拠点病院等の所在のばらつき――の大きく3つの切り口で分析しました。分析対象は、現在利用可能な最新データ(令和5年9月時点)です。その時点で指定されていた全国456がん診療連携拠点病院等のうち、国立がんセンター2施設と特定領域がん診療連携拠点病院を除く453病院のデータを検討しました。

分析結果によると、患者相談(がん相談支援センター)の窓口体制、緩和ケア外来の開催頻度や地域連携推進のための多職種カンファレンスの開催・参加回数、遺伝性腫瘍外来など各種がん関連外来の設置状況などについて、それぞれ大きなばらつきの存在が確認されました。ただ、現況報告書のデータは、質問の解釈や回答の基準が各病院や各担当者によって異なりばらつきがあることによるデータ精度への懸念があると考えられました。また、今回の最新データが新型コロナウイルス感染拡大期にあたる令和4年(2022年)時点のものなので、その影響を受けているなどの可能性は否めません。一方で少子高齢化・人口減少がピークに達する「2040年問題」に向けて、国はがん診療連携拠点病院等を中心としたがん医療の集約化と均てん化を目指しているため、藤氏は「今回の分析結果を、今後のがん診療連携拠点病院等のあり方を検討する上での議論のきっかけにしてもらいたい」としています。

入院での抗がん剤治療分析のテーマでは、世話人でがん研有明病院の渡邊雅之副院長が「食道がん術前補助化学療法の現状分析」と題して講演しました。

食道がんの補助化学療法はこれまで、2剤併用の術前CF療法が標準治療でしたが、2022年1月に米国臨床腫瘍学会が主催する消化器がんに特化した国際会議(ASCO-GI)で「3剤併用の術前DCF療法が術前CF療法に比較して術後の予後を延長する」とする発表(JCOG1109試験)以降、食道がんの術前DCF療法が一般的になっています。ただ、DCF療法は免疫力低下など副作用が多岐にわたり、好中球数の回復および感染症予防の薬剤(G-CSF(顆粒球コロニー形成刺激因子)製剤)の投与が必要となることが多い患者負担が大きな治療法です。JCOG1109試験では75歳以下の患者を対象としており、76歳以上の高齢者に対する明確なエビデンスは存在しません。

そこで今回、DCF療法について、高齢者への実施状況と副作用対策の状況をデータで確認しました。分析結果によると、76歳以上の高齢者へのDCF療法を実施する割合は53%と75歳以下の87%よりもはるかに低いことが分かりました。また、DCF療法は「ドセタキセル」「シスプラチン」「5-FU」の3種類の抗がん剤を投与するのですが、76歳以上の高齢者の46%は3種類の抗がん剤投与を完遂することができておらず、75歳以下の29%よりも顕著に多いことなどが確認されました。

入院でのがん治療の経年変化については、胃がんを愛知県がんセンターの山本一仁病院長と同院入退院支援グループの柴田亜弥子師長、前立線がんを神奈川県立がんセンターの岸田健副院長・地域連携室長・泌尿器科部長、肺がんを栃木県立がんセンターの中原理恵統括診療部副部⻑・呼吸器外科科長がそれぞれ登壇。経年変化で各病院の改善状況について確認し、その要因や背景について解説しました。

愛知県がんセンターは、予定入院患者の入院前(外来時点)から退院後の生活を見すえた支援を評価する「入院時支援加算」が大幅に上昇。2023年時点で14%だった同加算の算定率は2024年に100%と劇的な改善を果たしました。その背景として、2024年4月に入院支援室(看護師長1人=柴田氏=、入院前支援の看護師4人、退院支援の看護師5人)を設置したこと、退院支援カンファレンスの徹底による病棟連携のほか、「入院前問診センター」(看護師4人、派遣看護師3人、医療クラーク1人)の増員も奏効しました。

神奈川県立がんセンターは、入院早期から円滑な入退院支援を実施するため退院困難な要因のある患者を抽出することを評価する「入退院支援加算」を改善。元々100%に近い高い算定率に変化はないものの、これまで大半だった「入退院支援加算2」(190点)から体制整備等によってより評価の高い「入退院支援加算1」(700点)への置き換えを進めました。これによって入退院支援加算の算定金額は約3倍に増加。病院全体の関連加算の改善によって数千万規模の増収になりました。「ただし増収はあくまでも結果であり、『加算が算定できる=適切な医療を提供できる体制が整った』というところに真の意義があります」と強調されました。

栃木県立がんセンターは、医科歯科連携を促進する「周術期口腔機能管理後手術加算」の算定率が常にトップレベルです。その背景として、(1)外来において手術が決定したら担当科医師が術前指示書を作成(術前口腔機能管理「有」にチェック)(2)その後歯科口腔外科受診予約が入って手術7~10日前に院内歯科受診(3)歯科診察後に歯科医師が手術前の医科歯科連携を評価する「周術期口腔機能管理料(Ⅰ)を算定(4)術後に上記算定が入っていれば医事課入院会計担当が「周術期口腔機能管理後手術加算」を算定――の一連の流れが確立されていることの重要性を指摘しました。

他方、同センターが「がん性疼痛緩和指導管理料」に伸び悩む点に対して、入院算定の観点にて九州がんセンターの森田勝院長から、外来算定の観点にて国立がん研究センター東病院大腸外科の西澤祐吏氏(クオリティマネジメント室室長・メディカルアシスタント室長)から、それぞれ、高い算定水準を可能にする運用体制の秘訣等についての助言がありました。

閉会の挨拶をした山本氏は、「本日の発表、分析、議論がCQI参加病院によって提供されるがん医療の均てん化や質向上、がんの医療提供体制を考える上で参考になれば幸いです。周術期がん治療や加算については、「Cancer Dashboard」で固形がんすべてのがん種のベンチマーク結果を得ることができますので、是非ご活用ください」として本会を締めくくりました。

また、CQI研究会の開催直前には、GHC特別セミナー「これからの病院経営~経営環境が厳しい中・・・できたこと、できなかったこと、これからやること~」が開催されました。

| 水野 孝一(みずの・こういち) | |

|

コンサルティング部門アソシエイトマネジャー。診療放射線技師、医療経営士、施設基準管理士。大阪大学医学部保健学科放射線技術科学卒業。病院勤務を経てGHC入社。DPC分析、RIS分析、パス分析、病床戦略、地域連携などの分析を得意とし、国立大学病院や公的病院など複数の改善プロジェクトに従事。若手育成や「CQI研究会」の担当も務める。 |

| 西田 俊彦(にしだ・としひこ) | |

|

コンサルティング部門アシスタントマネジャー。医師、小児科専門医、公衆衛生学修士、経営科学修士。東京医科歯科大学医学部医学科卒業。神奈川県立こども医療センター等を経てGHC入社。臨床・研究活動の経験を生かし、現場視点での改善提案を得意とする(詳細はこちら)。 |

| 吉田 昌史(よしだ・まさし) | |

|

コンサルティング部門アシスタントマネジャー。昭和大学 薬学部薬学科卒業。薬剤師。呼吸器内科での薬剤師としての経験を活かし、がん化学療法分析、薬剤部分析などを手掛ける。「ミクスonline」にて「がん薬物療法を最適化する医療データの活用術」執筆中。 |

| 小岩 雄大(こいわゆうだい) | |

|

神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科理学療法学専攻卒業。理学療法士、心臓リハビリテーション指導士。聖マリアンナ医科大学病院、日本医科大学多摩永山病院、順天堂大学東京江東高齢者医療センターを経てGHC入社。大学病院での理学療法士の経験を生かし、DPC病院における分析や経営改善を手がける。 |

Copyright 2022 GLOBAL HEALTH CONSULTING All rights reserved.